行灯の選び方とは?

こんにちは、灯り作家の「わひろ」です。

行灯って種類は多いのに

コレ!って灯りがなかなか見つからない。

こんなことありませんか?

形は好みだけど、

・大きすぎたり…

・柄が理想でなかったり

見た目はいいんだけど

・コード付きで置きたい所に置けない。

・人感センサーのが無い…

そんな「どこか残念な気持ち」を

迷いながら保留にしてしまいます。

僕自身もそうでした。

だからこそ灯り作家として、

「理想の灯り」を見つけたいと考え

灯りづくりを試行錯誤してきました。

こちらの記事では、

2000個以上の行灯を制作してきた経験から

行灯選びを4つの視点で解説します。

実は灯りを構成する4つにはそれぞれ

あることに直結していたのです。

・形状 =好み+ともりが決まります

・照明 =場面に合わせた使いやすさ

・大きさ =置ける場所が決まります

・デザイン=好み+愛着が増します

こちらの記事を読むことで

「理想」が分かり、

あなたに合った行灯を知ることができます。

参考に理想の灯りを見つけてください。

3つのシーンから行灯を選ぶ

灯り探しは、大きく3つの方向

見た目の好みから探す ▶︎「形状」「デザイン」

自分の生活場面から探す▶︎「照明」

置きたい場所から探す ▶︎「大きさ」

1️⃣見た目で選ぶときは…

灯りの「形状」から選んでいく方法

どんな形が好きですか?

灯りの「デザイン」から選んでいく方法

どんなデザインが好みですか?

2️⃣場面で選ぶときは…

こんな場面ありませんか?

・昼間も暗い玄関

・夜中のトイレで電気が眩しい

・寝室で電気の紐探し

▶︎25cm人感明暗センサーがおすすめ

・寝室でスマホや読書する

・リビングや和室を和空間にしたい

・旅館、古民家で和灯りでおもてなし

▶︎36cm電球コードがおすすめです。

「照明」から「形状」を選び

場所に合わせた「大きさ」を選びます。

↓↓ 販売サイトのカテゴリーから ↓↓

「照明」に分けて探すことができます。

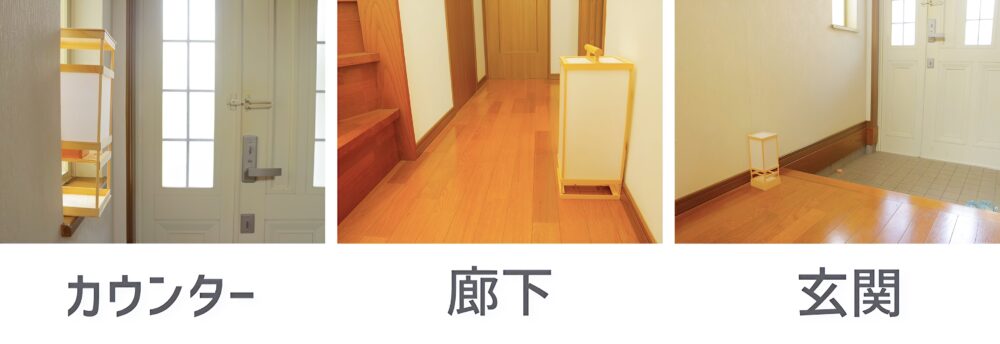

3️⃣場所から選ぶときは…

どのように、どこに置きたいですか?

床に置く場合 高さ36cm以上

食卓 高さ30cm以内

棚上 高さ5cm〜50cm以内

カウンター 高さ5cm〜36cm以内

壁に掛けたい

▶︎通路の邪魔にならない奥行の灯りを。

▶︎歩いていて当たらない大きさの灯りを。

天井に吊るしたい

▶︎頭にぶつからない高さの灯りを。

▶︎視界を遮らない大きさの灯りを。

↓↓ 販売サイトのカテゴリーから ↓↓

「大きさ」に分けて探すことができます。

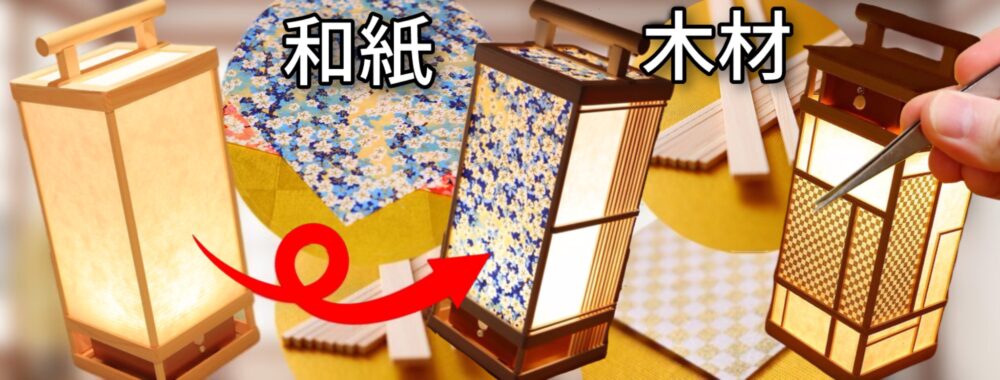

見た目の「形状」から選ぶ

見た目の「形状」とは

灯りの箱の形(和紙と木材)の

構造のことをいいます。

灯りの形と障子(ともる)部分が決まります

画像の中で好みの「形状」はありますか?

高さ25cmは人感センサーですが、

高さ36cmになると色々な照明を選べます。

灯りの「形状」を構成する3つのこと

①木材と和紙のバランス

桧と障子のバランスや場所が変わると

こんなにも印象が変わります。

この障子と桧のバランスから

好みを見つけても良いと思います。

②灯りの天井部分

・吹抜けは▶︎天井に光を放ちます

・障子張は▶︎天板が綺麗に映し出されます

・取手紙は▶︎持ち運びやすく天井が透けます

・天板台は▶︎上に時計など置けます

・取手板は▶︎持ち運びやすいです

灯りは天井の状態でも特徴がでます。

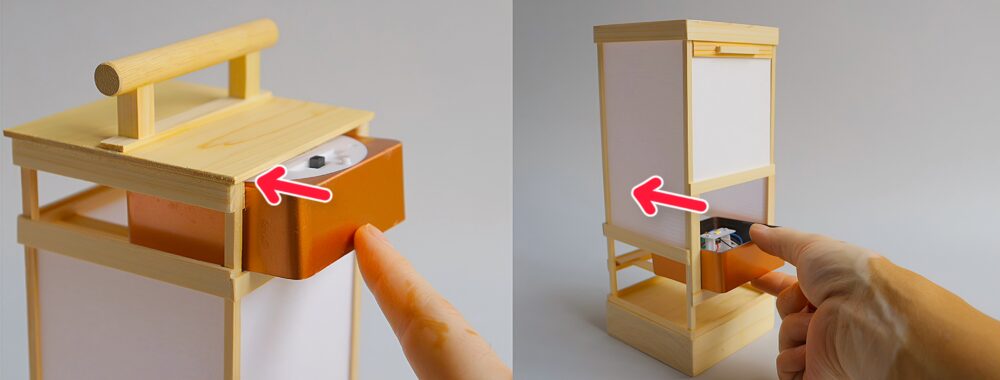

③照明の取り出し方

照明をそのまま出し入れするか、

扉を開閉させ照明を出し入れするか

充電や電池交換のときは

大体どちらかの方法になります。

開閉扉が「かわいい」と声もあります

選ぶ際の材料に少しでもなると嬉しいです

場面に合わせて「照明」を選ぶ

照明とは炎やLED、電気など光を放つ器具

さまざまな光源がありますね。

実は、光源の機能によって

場面での利便性が決まります。

日常の生活のなかで置きたい場面から

照明を選び、灯りを決めていくのも

合理的で灯り選びでは間違いにくいです。

こんな場面はありませんか?

場面ごとにおすすめの照明があります

コンセント式の電球コードライト

▶︎寝室で寝る前のスマホや読書

▶︎旅館やリビングなどの雰囲気づくり

▶︎お客さんのおもてなし/お迎え灯に

乾電池式の人感明暗センサーライト

▶︎昼間も暗い玄関で「ぽっ」と自動点灯

▶︎夜中の廊下で、目覚めしない明るさ

▶︎寝室で電気を消した後の探し物。

太陽光充電の明暗センサーライト

▶︎たくさんの太陽光がはいる窓際がある

▶︎充電、点灯、消灯の全自動で手軽。

▶︎窓付きのカウンターで空間づくり

電気の供給のしかたも大事

植物に水やりが必要なように

灯りにも電気の(充電)が必要です

長く使うなかで、点灯の維持のしかたも

好みが出るかもしれません。

コンセント式

▶︎電源を差込手動で切り替え使います

(電球交換が必要になります)

乾電池式

▶︎電池を購入し照明にいれて使います

(消耗したら電池の購入が必要です)

充電式(充電式の乾電池を含む)

▶︎携帯電話と同じUSBを使い充電します。

(定期的な充電が必要です)

太陽光充電式

▶︎太陽光にパネルをあてて充電し使います

(天気に左右されますが全自動です)

電気の供給ができなければ

灯りは点灯しなくなりますが

枯れることはありません。

これから長く使うなかで、

これなら灯りに電気をやれる!

供給方法を参考にしても良いですね。

↓↓ サイトからカテゴリー分けで ↓↓

「照明」から種類を分けて探すことができます。

置く場所で「大きさ」を決める

灯りの「大きさ」とは

灯りの高さ+横幅+奥行=灯り全体の大きさ

置きたい部屋や「場所」に合わせて

灯りを選ぶこともあります。

玄関の

棚上であれば高さ25〜36cm

床に置く場合は高さ36〜50cm

廊下の窓

ニッチェカウンターは奥行10cm

寝室の

棚や台の上では25〜36cm

床に置く場合は36cm

置きたい場所の広さと

高さ/横幅/奥行を合わせます。

3種類の置き方から選ぶ

①何かの上に置きたい

②壁に掛けたい

③天井に吊るしたい

どんな風にどこに設置したいか。

場所に合わせて置くスペースがあるか?

設置しても問題ないか?で

置き方から大きさを決める方法もあります。

大きさを選ぶときの注意点

・ニッチェカウンターで幅が合わず

灯りがとび出ている…

奥行10cmほどの灯りがおすすめ

・廊下に大きめの灯りを置いて

通路がせまくなってしまう…

廊下の広さによりますが壁に掛けたり

窓があればカウンターに置くがおすすめ

・玄関前の床に小さめの灯り。

邪魔にならなければ良いですが

邪魔になる場合は棚上や壁がおすすめ

・壁に掛けるときは…

設置しても照明が正常に機能するか。

通路がせまくならないか?注意です。

・天井に吊るすときは…

重さで取れてしまわないか?

頭にあたらないか?

灯りの大きさを想定すると

置く場所がより見えてきます。

↓↓ サイトからカテゴリー分けで ↓↓

「大きさ」と置き方で探すことができます。

最後に想いを「デザイン」する

「デザイン」とは

灯りの障子部分に施す装飾のことで

主に和紙や木材があります。

・好きな柄や絵、色がある

・季節感(春=桜)(秋=紅葉)を取り入れたい

装飾する和紙の柄や、木材の配列には

歴史があり想い出が込められています。

木材を装飾した

純和風なデザインこちら

素材の歴史/物語

江戸ブログこちら

行灯選びのまとめ

いかがだったでしょうか。

行灯を構成している物を4つに分けて

それぞれ選ぶときのポイントと

構造からの選び方を解説していました。

行灯は「形状」「照明」「大きさ」を決めて

最後に「デザイン」を決めていくことで

理想の灯りに近づくのではないでしょうか。

当店では全てのご用意がありませんが

今後少しずつ提案できたらと思います。

今回、灯り作家のー視点で

理想の行灯を考察してみました。

こちらの記事を参考に

あなたにとっての理想の和空間をつくる

お手伝いができればと思います。