行灯の歴史とは?1400年灯してきた和風照明のルーツと魅力

初めまして。灯り作家の「わひろ」です

今回は「行灯(あんどん)」と呼ばれる、

火を使った日本の照明器具の歴史についてご紹介します。

旅館やライトアップで見かける行灯。

その名前の由来や本当の歴史は、

意外と知られていません。

こちらの記事では

行灯のルーツと経緯を解説します!

行灯の歴史を知ることで、

旅先で見たときに親近感がわき

思い出がより心に残るものになるはずです。

記事の後半では、現代の暮らしに合う

「新しい行灯」のかたちや、未来に続く

灯りの可能性についてもご紹介しています。

最後まで、お楽しみください。

行灯の「灯」…成り立ちとは?

「行灯」の文字にも使われている

「灯」という漢字。この成り立ちを調べると…

「火を器と台で安定させ出発する様子」

簡単にいうと、火を運ぶ様子を

表していること。が分かりました。

「灯」という漢字は、ともしび・トウと読み

燃える炎の 火+丁 という字を書きます。

昔は火を器で燃やす道具を

「火が登る」と書いて「燈」と表し

「灯」は新字体(1980年以降の常用漢字)

ということになります。

そのため昔の「行灯」は「行燈」と書いて

意味は、「灯と燈」同じになります。

では、元の「燈」の成り立ちは

「登」という字は 癶 豆 と書き

癶 ←「はつがしら」といい

外に向けた両足をあらわします。

「癶」はどこかへ出発する様子を意味し

「豆」は脚のついた器と台を表しています

つまり「燈」という字には、

火を器に灯して、台で安定させ出発する様子。

(持ち出せる)道具であることから

当時の蜀台を意味しているとされています。

「燈」の文字はどこから来たの?

漢字の始まりは約3300年前の中国

漢字が中国から日本に来たのは

300〜500弥生〜古墳時代。

「燈」という字が中国から来たのは、

西暦300年以降となります。

日本は中国の字を取り入れながらも

独自のルールで中国からきた「燈」に

成り立ちをつけたのではないかと思われます。

日本では…

「行燈」は300年以降の表記

「行灯」は新字体1980以降

昭和時代に常用する言葉として、表記することになったと推測しています。

「灯」の漢字が1980年以前

具体的にいつから使われていたのか?

これは不明で、分かり次第更新します。

行灯(あんどん)の由来と意味

なぜ行灯を「ぎょうとう」ではなく

「あんどん」と読むのか?

中国の発音が関係しているからです。

どこへでも持ち運べる灯りという意味から

「行く灯り」=「行灯あんどん」と呼びます。

行灯の行を「あん」と読むのは

室町時代に禅家が用いた「宋音そうおん」で

これは平安から鎌倉時代にかけて伝えられた

宋・元時代の中国語による漢字音だそうです

では行灯の「灯」はなぜドンというのか?

現在の中国での読み方。

灯光でんぐあん=燈/灯火という意味

「(灯)でん」「(光)ぐあん」

中国では現在、燈と灯を「デン」と発音。

当時はドンと聞こえアンドンとなったのでは?

と思われます。

因みに…

(日本の検索では燈をドゥオンと発音)

(灯をチンと発音すると表示されています)

それを中国語に詳しい方に確認すると…

灯りを「ちん」とは言わない。とのことで

なぜ提灯はチョウ「チン」と呼ぶのか疑問で

現在調査中です。

行灯の歴史を遡る

飛鳥時代593〜710

照明器具は灯台という形で

植物の種や魚の油を入れた「火皿」に

植物の茎「灯芯」を浸し油を吸わせて

火をつけていたとされています。

この時代の中でも

松の木を燃やす「ヒデ鉢」や

植物油を燃やす「結灯台きっとうだい」に

燃料や台が変化したと考えられています

行灯という言葉自体はまだありませんが

火を運ぶ様子という意味の「燈」が

あったことから「行灯」の原点と

考えることができます。

奈良時代710〜794

奈良県〜法隆寺の宝物で反射板がついた灯台

(高さが78cm)が残されています

大きくて持ち運べない置き型の灯り。

当時使われていた灯りは高額で

貴族の間でしか使われず

庶民と格差がかなりありました。

夜は月明かりがありましたが

建物内では真っ暗。仕事はできないため、

庶民は寝るしかなかったようです。

平安時代794〜1185

この時代では高灯台という灯りが主流。

神社にあるような灯りのイメージ。

行灯あんどん の由来、宋音からみて

この時代あたりから

持ち運べる灯りを「あんどん」と

呼んでいた?その可能性を予想して

今後機会あれば調べたいと思います。

この時代の行灯の見た目はまだ

木枠に和紙を貼った現代の形状ではありません

室町/桃山時代1333〜1600

戦国時代。

夜戦などでは松明(たいまつ)が使われ

明るさには油を使った炎と月明かりが頼り。

松明も持ち運べる灯りで風情は感じませんが

行灯と同じ意味と考えています。

この時代の後半には

現在のような行灯は

貴族の間だけでは存在していた。

そんな可能性が高いですが

今後調べる課題とします。

また蝋燭も高価だったためまだ普及されず、

庶民の夜の暮らしは暗く

早く寝ていたとされています。

当時の戦は夜襲でパニックになると

同士討ちもあったと聞きますが

それもそのはずで真っ暗のなか

自分で明るさを自由にできず

しかも寝起きなわけですから

相当不利になったとことが想像できます。

現代に置きかえるなら

真夜中に急に停電するほどの大地震が来て

真っ暗の中、足元も見えず自由が効かない。

そんな心理状態だったのではないでしょうか。

現代の照明は、

電気がなくとも点灯する電池式があります。

急な停電でもパニックにならないよう一つは備えておきましょう。

人感センサーライトを搭載した「行灯」ご注文はこちら

江戸時代1603〜1868

行灯の炎は風で消えてしまうため

木でわくを作り、和紙を貼って風を防いだ。

これが行灯の始まりで庶民に普及したのは

江戸時代からだったようです。

その後に蝋燭を使う提灯の出現で、

外でも使われていた行灯は主に室内用の

照明器具になりました。

また平和な時代が長く、行灯の種類が

開花した時代ともされています。

この時代に最も行灯を活用したのは

遊郭ではないでしょうか。

当時、夜の間は灯りを絶やさないよう

「不寝番ねずばん」といわれる職人たちが

一晩中、行灯に油を注いでいたようです。

江戸時代は、

幻想的な遊郭が行灯によって

ノスタルジックに照らされた印象です。

明治時代1868〜1912

1872年に電気の発明によって

街灯にガス灯が設置され始めます。

石油ランプも普及しはじめ、

菜種油を使った行灯は減っていきましたが

地方の農村部では明治30年位まで

使われていたそうです。

1879年に白熱電球が発明され、

一般向けに電気の供給が始まります。

行灯の明るさは、蝋燭1本分。手元が照らされるほどでしたが

明治時代の電気の明るさは

約16倍だったそうで

急速に普及しました。

昭和時代1926〜

行灯は電球が光源となり

インテリア用へ発展し

映画撮影や旅館などで姿を見せます。

大正、昭和では更に明るくなりました。

ですがもともとは、どこへでも運べる

「行く灯り」という意味だった行灯。

コードに繋がれたことで

自由とその意味を失ってしまいました…

また明るくなりすぎて

影を楽しむ事も減ったように感じました。

平成/令和時代2018〜

平成/令和になるとシンプルだった灯りに

デザイン性が注目され、美しい装飾から

素敵な世界が展開されるようになります。

行灯は日本の風情をつくる一つです

これからも想い出をつくる

灯り(風情)であってほしいものです。

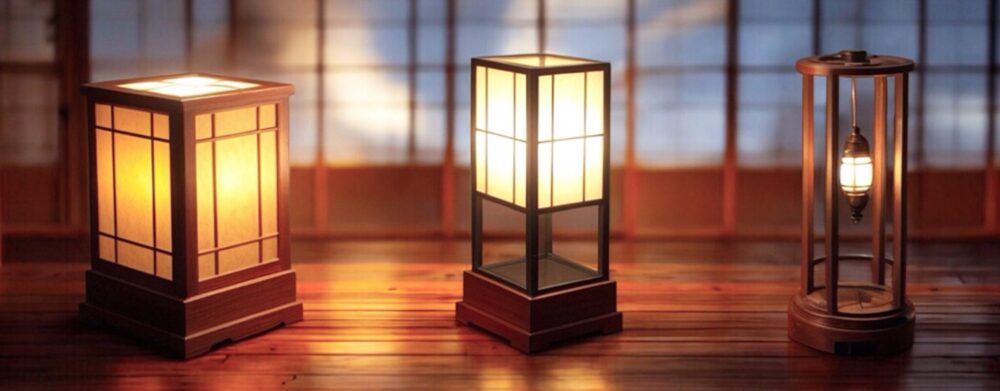

そういった想いれもあり2019年に

懐かしい箱と現代の光源を合わせた

「灯り箱あかりばこ」を考案しました。

行灯の光源は電池が追加。

コードレスになったことで

本来の意味を取り戻します

どこへでも持ち運べる「灯り」に加えて、

さまざまな機能を搭載する事ができました。

電球ではない灯りは、程よい明るさで

影を楽しめる美しいデザインも

進化することができました。

未来の行灯とは?

未来の行灯は、

未来の光源によって、

その形状が決まるのでは?

という考えから少しだけ

未来の行灯を見ることができます。

こんな光源が手軽な価格で普及したら

手作りしたいと思います。

好きな場所で自動充電し対空する行灯。

機能性も増えていきそうです。

・音感センサーライト

・遠隔自動充電のライトや

・意識で操作できるライト

・水中でも使えるライト

・変形可能なライト

近い将来に暑くない炎や無料の電気、

不要充電など現代の光源の進化や

想像もできない光源の発見など

期待したいですね。

まとめ

行灯の歴史を「灯」の更に前に遡り

解説しました。

飛鳥→(炎)灯台

奈良→(炎)反射板がつく

平安→(炎)高灯台

室町→(炎)宋音から行灯と呼ばれた可能性

江戸→(炎)木枠と和紙がつき現在の形へ

明治→(電気)行灯の数が減っていく

昭和→(電気)撮影や旅館で姿を見せる

平成→(電気)デザイン性が注目

令和→(電気)現代の光源に合わせる

未来→(??)光源の進化に合わせる

行灯は古くから進化をしながら、

現代に繋がってきました。

未来に行灯を届けるには

未来の光源に合わせる必要があると考え、

さまざまな灯り作りに

挑戦したいとおもいます。

どこへでも「行く灯り」行灯を

未来へ「行ける灯り」に進化させることが

灯り作家としての楽しみです。

人感センサーライトを搭載した「行灯」ご注文はこちら

[…] 行灯の歴史を調べた記事こちら […]