桜の歴史とは?江戸の昔話しを調査【現代の活用方法を解説!】

灯り作家の「わひろ」です。

今回は、春の風物詩「桜」の

現代と過去を調べてみました

こちらの記事は、花の活用方法や

桜の昔ばなしを解説。

桜の現代と過去を知ることで

愛着が増し好きになるきっかけに。

もしも「贈り物」をお考えであれば

ぜひ気に入った物語を知識として

お相手に話してみてください。

プレゼントの価値がきっとあがります!

桜の基本情報

桜 ・サクラ

別名

曙草(あけぼのそう)徒名草(あだなぐさ)

夢見草(ゆめみぐさ)手向け花(たむけばな)

吉野草(よしのぐさ)挿頭草(かざしぐさ)

原産地 ・ヒマラヤの説。主に北半球に自生

アメリカ、カナダ、日本、中国

英名 ・Cherry blossom

学名 ・Cerasus L

バラ科サクラ亜科/サクラ属▶︎桜(総称)

バラ科サクラ属▶︎ソメイヨシノ

開花時期・鹿児島4月〜北海道5月(地域による)

誕生花 ・品種による。ソメイヨシノは▶︎

・3月28日・4月1日・4月4日

・4月9日 ・4月13日

種類 ・9種を主に100以上が自生し

園芸品種は200以上

桜のさまざまな活用方法!

桜は食べられる?その効果とは

花びら、八重津桜。葉っぱは、大島桜

主に塩漬けで食べることが多く

桜餅を包む葉っぱがおいしいですよね

桜の風味は「クマリン」という物質が

桜の香をひきたたせているそうです。

染井吉野も食べられますが

クマリンが少ないことから

食用には適していないようです。

消毒されている場合もあるため

むやみに食べない方が安全です。

クマリンの効果

鎮静作用・リラックス・睡眠促進の

効果があるとされています。

桜の風水効果

桜は、恋愛運がアップする風水効果で

玄関に飾ると良縁を引き寄せるとされています

また、邪気を追い払うパワーがあり

庭に植えたりすることで

良い運気をもたらしてくれるでしょう。

桜柄の財布を持つことで

金運アップも期待できるといわれています。

桜の花言葉

※桜には種類ごとにさまざまな花言葉がありますが

「高尚」「高貴」「しとやか」「優美」など

内面的な美しさを表す言葉が多く選ばれています。

桜全般

精神の美、優美な女性、純潔

染井吉野(そめいよしの)

清純、高貴、精神の美、優美な女性

桜は、風水学的には水毒(すいどく)を

洗い流す作用があり

恋愛運がUPするといわれています。

特にお花見は、

彼氏や結婚相手が欲しい女性にとって

運気を上げる効果が大きいと考えらえています。

ですが黒い洋服を着てのお花見は

逆効果となるそうなので、注意が必要です。

「桜」の遠い過去

桜の「誕生」は弥生時代約2300年前

日本神話に出てくる女神

木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)が

富士山の上空から種をまいて

そこから桜が生まれたと記されています。

桜の名前の由来にはこの女神の名前から

とったとされる説もあります。

桜の「語源」弥生、古墳、飛鳥時代

弥生、古墳、飛鳥時代、

桜は穀物の神が宿る神聖な樹木と考えられ

祭られていたとされています。

昔の言葉で「さ」は稲の精霊

「くら」は稲の精霊が降臨する場所を指し

この2つを組み合わせたのが「さくら」の

名前の語源という説がありました。

もしもこの時代に「さくら」があったのならば

日本ではまだ文字として一般化されておらず

発音として、使われていた可能性は

考えられますね。

花見が梅で始まった奈良時代710〜794

奈良時代に中国から梅が入り

貴族の花見と言えば梅の花が主流だった。

桜が好まれていなかったわけではなく、

当時の日本人にとって桜は神聖な木として

扱われていたためだとも考えられます。

「桜」の花見が始まる平安時代794〜1185

平安時代の桜は、

野山に自生したヤマザクラ。

812年3月28日に

史書『日本後紀(にほんこうき)』には

京都の寺院・神泉苑(しんせんえん)で

初めて貴族の間で「桜の花見」が開かれたと記録

鎌倉時代1185〜1333

この時代に入ると、

大島桜が現れ、薪材として

京都に持ち込まれたという記録が多く残る

花は大ぶりで魅惑的。

縁起物としても珍重されるようになり

源氏の白旗に見立てていました。

室町時代1333〜1573

花見文化が武士階級にまで広がるが

庶民にまで広まるのは、もう少し先である。

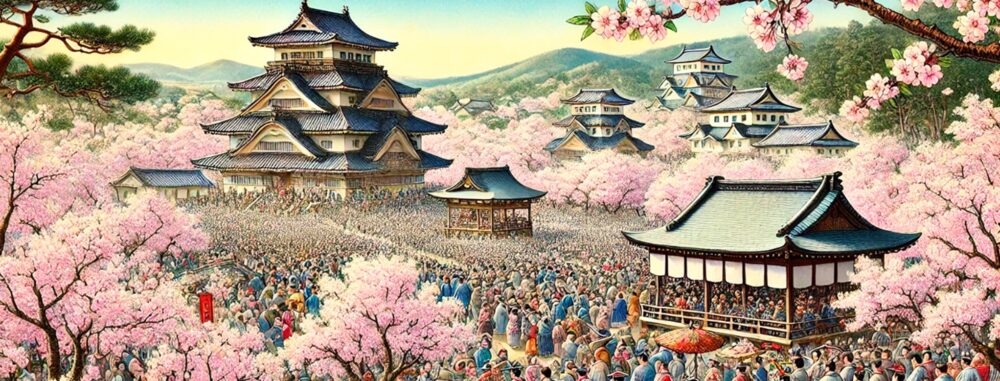

庶民の「桜の花見」桃山時代1573〜1603

奈良時代の梅から始まった花見文化。

平安時代には花見といえば桜という文化が根付き

安土桃山時代。豊臣秀吉が

「吉野の花見」という盛大な花見を開きました。

この花見には地方から名将や大名が

5000人も集ったとされていて

大阪から1000本もの桜を運んで

植えたとされています。

新しい「桜の誕生」江戸時代1603〜1868

染井吉野〜そめいよしの

桜といえば「染井吉野」を浮かべますが

日本の桜の約7割が、染井吉野だそうです。

江戸時代、

現在の東京都。駒込と巣鴨にかけて染井村があり

多くの植木職人の一人が桜の新品種を作りだし、

桜の名所、奈良県吉野町の

「吉野」と「染井村」から

「染井吉野」と命名されたそうです。

野生種の桜はカタカナで表記

栽培品種である染井吉野は漢字で表記

染井吉野を「ソメイヨシノ」とカタカナにすると

種間雑種の桜すべてを表し

日本でもっともよく見られる(栽培品種の)

染井吉野を指すことにはならないため

カタカナ/漢字に違いがあるようです。

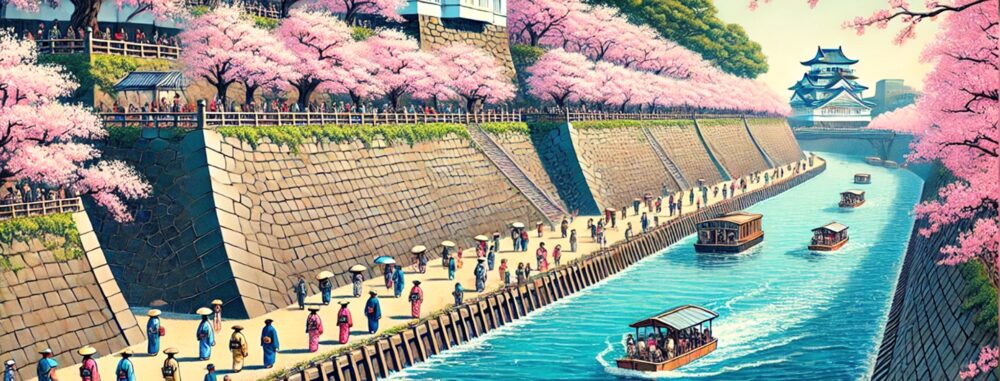

隅田川の桜

隅田川の堤防にある桜の名所は

徳川家綱の頃に植えられたと言われています

当時、花見は1本の桜を鑑賞するもので

この場所には数本の桜しかありませんでした

その桜を増やしたのは8代将軍・吉宗

江戸の中央を流れる隅田川の堤防は

地震や雨、モグラによって傷み

長雨が降ると、洪水などの被害を

もたらすことがよくありました。

そこで吉宗は

「堤防を固める」策を思いつきます

川沿いに桜の木を100本植えることで

桜は根を張り、土砂の流出を防ぎます

庶民に花見の風習を広め花見客を呼び

大勢の人の足で堤防を踏み固めて

その強度を高めようと考えたのです。

この策は成功し、

江戸の治水に大きく貢献しました

吉宗の時代に植えられた桜の多くは今も残り、

当時の江戸と同じ風景を

色鮮やかに見ることができます。

失いかけた「桜」の明治時代1868〜1912

明治時代の戦争で桜は燃料として使われ

多くの品種が激減しますが

植木職人の尽力によって

自宅での保存や桜並木を作ることで

残されてきました。

現代の桜のイメージは

卒業式の懐かしさと同時に学年の始まり。

懐かしさと新しさ、

両方を兼ねそなえた花。という印象です

戦争で多くを失う中でも

美しい桜を守り抜いた先人に感謝し、

未来にも残していきたいですね。

春の女神「佐保姫」のお話

古くより、

春の山を彩る女神を「佐保姫さほひめ」といい

紅葉の女神「竜田姫たつたひめ」と同様

「着物を染める事」と「織物」が特技でした。

陰陽五行説で春が東の方角をさすことから

奈良の東方向にある佐保山が名前の由来。

江戸時代の歳時記『改正月令博物筌』によると

佐保姫はそれぞれが感じる春の光景(桜にも)に在り

日本のどこの山々にも宿っている。とあります

桜の起源について

ここまで桜の過去について解説してきましたが

桜の起源については中国から伝来説と

元々日本にあった説があります。

中国の広東省メディア〜によると

桜は中国起源説の根拠としているのは、

日本で(1975)出版された桜の専門書「桜大鑑」

その書の中に「桜の原産地は中国で

日本の桜は中国のヒマラヤ山脈から伝来

その時期は唐の時代(618〜905)だった

との記述があるという主張しています。

個人的に思うことは…現代2025年でも1975年であっても

文字や映像のない遠い過去(起源)を

断定できるわけがないことから

個人的には「謎」で矛盾した諸説がある。

また桜は日本のイメージで国花であり

世界の人々の認識(イメージ)が

現代の事実であると考えています。

つまりは、桜が

中国のイメージがあるか

日本のイメージがあるか、

はたまた違う国のイメージがあるのか?

個人個人の印象(イメージ)が

正しいのではないかと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

古くは弥生時代にまでその痕跡を

感じることができました。

花見は奈良時代に梅の花から始まり

平安で貴族が楽しみ、江戸にかけて

庶民化してきました。

戦争時代を守り抜き、 現代でも桜を楽しめるのは 先人の想い出があったからこそですね。

これからの子供達の未来にも

桜の楽しみを届けたいです。

そのために現代で桜の想い出を

作ることが未来に繋がると考えています。