和風照明「行灯・灯籠・提灯」の成り立ち。その意味やデザインとは?

はじめまして灯り作家「わひろ」です。

日本には、行灯・灯籠・提灯など、

情緒あふれる伝統の灯りが数多くありますが

その用途や違いは分かりませんよね。

こちらの記事では

「日本の灯り」をカテゴリー分けして解説。

灯りの全体像を知ることで、

ただ照らすだけではなく

灯りの楽しみ方や文化を見ることができます。

灯りは

①光源▶︎炎や電気、LED光るもの

②形状▶︎丸型や角形。屋根型など

③装飾▶︎素材の配列デザイン性

④効果▶︎見たとき置いた時の影響

4つから構成され組み合わせにより

もたらされる「想い出」があります。

4つを一つ一つ解説していきますので

最後まで読んで灯りを理解して

理想の行灯探しをしてください。

照明の始まりは炎という光源

私たちの暮らしに欠かせない「灯り」

その始まりは、

約77万年前〜22万年前の中国

北京原人による焚き火だといわれています。

夜間、獣から身を守る手段として

火が使われ、やがて暗闇を照らす明かりや

調理の熱源として活用されていきます。

江戸時代になると、

行灯・灯籠・提灯などの照明器具が登場し

灯りは庶民の暮らしにも普及していきます。

しかし明治時代に入り、

電気の登場とともに火を使った灯りは

徐々に姿を消していきました。

現代では、灯りは単なる照明だけではなく

「癒し」や「和の趣」を演出する存在として

親しまれています。

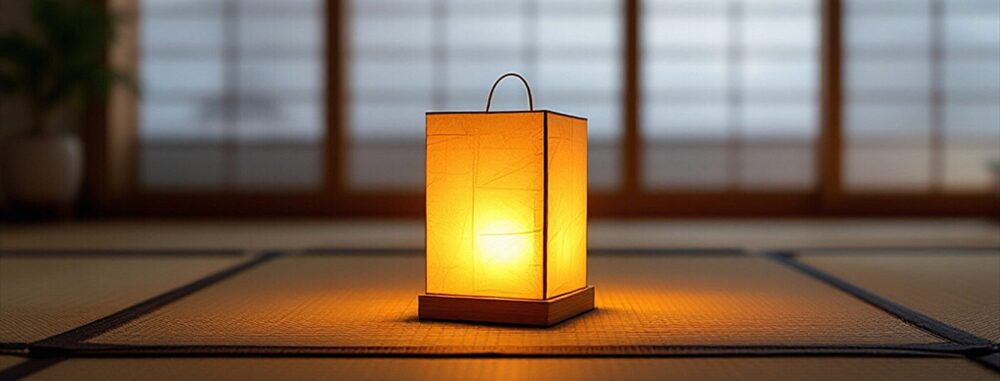

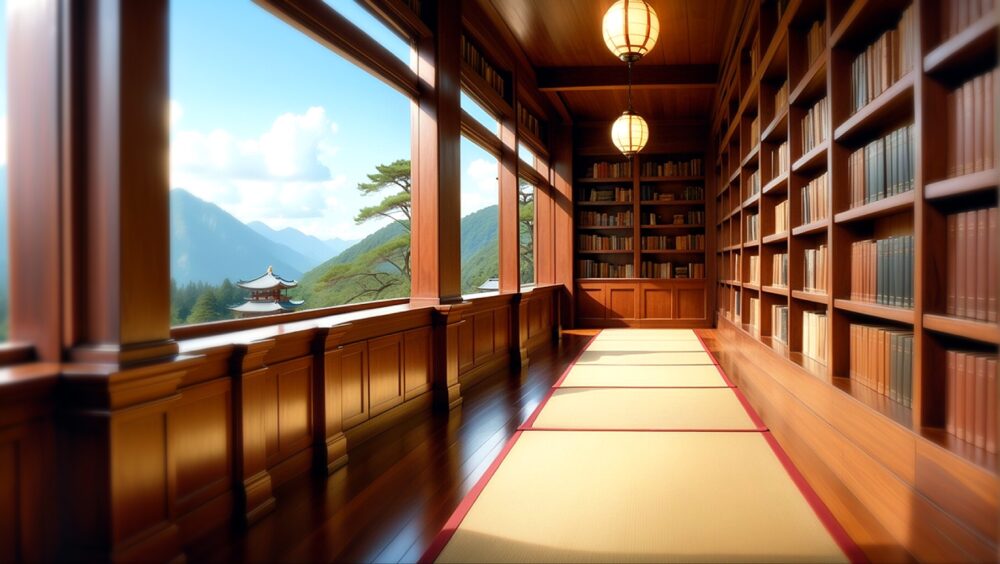

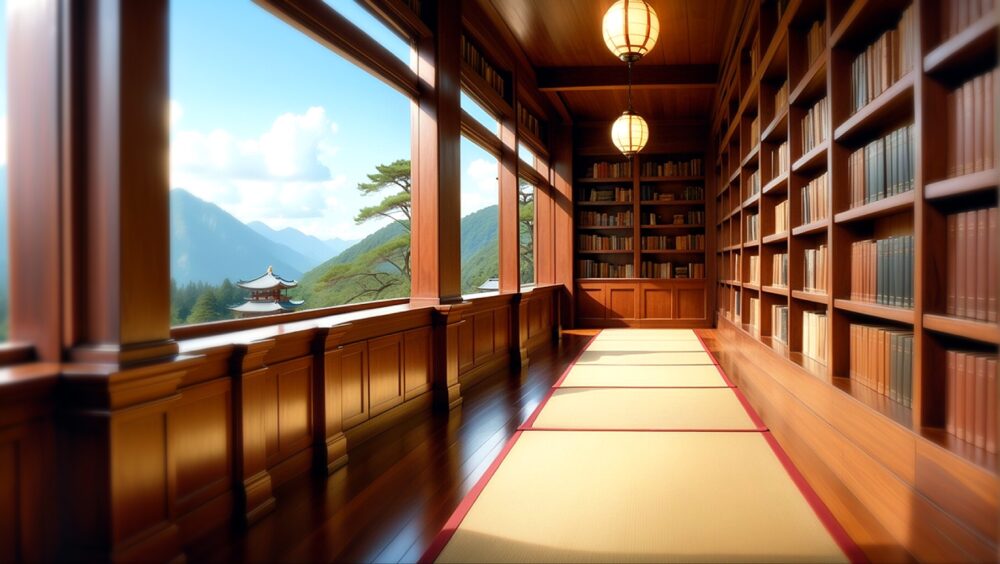

和風の照明「行灯」とは?

行灯(あんどん)は、

木枠に和紙を張り、中で油を燃やして灯す

日本に昔からある照明器具です。

安定した光を静かに灯してくれるため、

江戸時代に庶民の暮らしの中で

広く普及しました。

同じ和の照明でも、

屋外に据えられる石や金属製の灯籠、

折りたたんで携帯できる提灯と違い、

行灯は屋内用で置き型の照明として発展。

特に寝室や廊下の片隅に置かれ、

実用性と空間にやすらぎを与える存在でした。

電球やLEDを備えた行灯も登場し、旅館だけでなく「和モダンな照明」としてご家庭でも見ることができます。

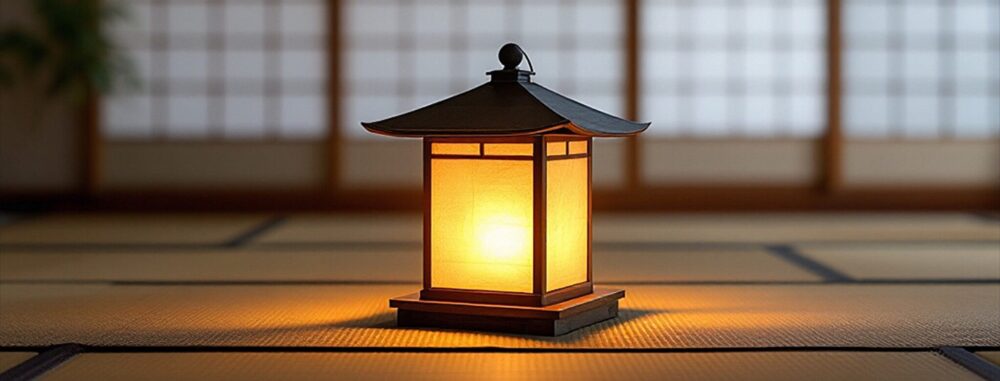

和風の照明「灯籠」とは?

灯籠(とうろう)は、

もともと仏教寺院や神社などで

神仏に供える灯りとして

使われていた照明器具です。

石・金属・木などの素材で作られ、

屋外に置かれることから

屋根が備えられているのが特徴。

和の庭園や参道に立つ姿は、

日本人にとってなじみ深い風景の一つです。

灯籠にもそれぞれ種類があり

空間に風情を添える存在として

扱われてきました。

灯籠は置き型で屋外用。

自然と調和しながら長く設置されるため、

庭園や玄関の入り口などに置かれ

時の流れを感じさせる趣があります。

灯籠の歴史や種類の違い、

そして現代での取り入れ方については、

今後の記事で詳しくご紹介していきます。

和風の照明「提灯」とは?

提灯(ちょうちん)は、

竹ひごなどで骨組みをつくり、

和紙や布を張って作られる照明器具です。

折りたたんで収納できる作りもあり

見た目が丸み帯びているのが特徴。

中にはろうそくを入れ、

持ち運んで天井に吊るしたり壁にかけたり。

日本では、祭りや門前、商店の看板として

おなじみの存在です。

古くは夜道を照らすための実用品でしたが、

宗教行事や風習、装飾やシンボルとして

意味合いを持つようになりました。

赤い提灯には魔除けや繁盛の意味が込められ

今でも居酒屋や旅館の入り口で

目にすることができます。

行灯や灯籠と比べると、

提灯はより「動きのある灯り」として

人の生活とともにありました。

灯りにデザインする美意識

デザインのルーツは約1万年以上前の

縄文時代の土器。

青海波(海の波)の文様が描かれた

「埴輪はにわ」が発掘されたとされています

これは単なる装飾ではなく、

豊作を願う祈りや自然へのおそれや敬いを表し

暮らしと信仰を結びつけた

「意味あるデザイン」ではないでしょうか

土器の表面に丁寧に刻まれた模様や配列は

当時の人々の感性や、

美に対する深い意識のあらわれでもあります。

デザインの始まりは、

日々を支える道具に「願い」を込める、

人の美意識の原点といえるのかもしれません

木材を使ったオリジナルデザイン「下町の灯火こちら」

2つのデザイン方法

デザインは土器や灯りなど対象物に

①直接、絵や模様を描く

ペンや筆、絵の具などを用いて表現

②装飾や素材(材料)を取り付ける

木材や和紙、押し花などを貼ります

この二つの方法によって、

描ける表現と、使える素材が自由になり

デザインが無限に広がりました。

現代ではハンドメイド(手芸)が流行し、レジン、判子、クラフトパンチなど多くのデザイン用素材が登場しました。ぜひ自分の才能を灯りに灯影してみて下さい。

灯りに込める素材の「想い」

行灯や灯籠、提灯といった日本の灯りには

意味を持った素材「文様」が

よくデザインされます。

このような意味(歴史)ある文様は

過去の想いとして

さまざまな品物に込められています。

例えば、このような素材――

・麻の葉文様:子供の健やかな成長を願う

・青海波:穏やかな暮らしや未来の幸福

・桜・梅・紅葉:四季の美しさを愛でる心

灯りや工芸品に映し出される文様の

歴史や意味を知ると

興味や愛着をもつことがあります。

それにより

視覚的効果が向上すると考えています。

気持ちのもちよう。かも知れません

またそれを知って選ぶ土器や灯りは、

暮らしに深みと会話を生み出します。

「文様にはこういう意味があるんだよ。」

と誰かに語ると…聞いた側は

愛着が生まれ特別なものになったり

興味、好きになることがあります。

現代の暮らしにも調和する和モダンな灯り。

そこに描かれた文様には、

過去から続く祈りと美意識「想い」が

そっと息づいています。

日本の和風素材「文様や花など」過去はどうなっていた?江戸ブログ

色がもたらす心理効果とは?

和の灯りがもたらす安らぎには

「色」の力も大きく関わっています。

行灯や提灯に多い橙色の光は、

焚き火やロウソクのように心を落ち着け、

副交感神経を優位にするとされています。

灯りの色は、空間の印象を左右する大切な要素

和モダンを楽しむなら、温かみある色味を

意識して選んではいかがでしょうか

僕の作る灯りも、

やさしく照らす電球色が中心。

玄関や寝室など、くつろぎの空間に最適です。

さらに、季節や気分、場所に合わせて

灯りの色や柄を変えることで、

日々の暮らしに変化と潤いが生まれます。

春には桜色、秋には赤や橙など、

取り入れる工夫が心を豊かにしてくれるのです

贈り物に灯りを選ぶときも、

相手の気分や季節に合った色を意識すると、

より想いが伝わるかもしれません。

色の心理効果を知ることで、

自分らしい灯りとの付き合い方が

見えてくるのではないでしょうか

まとめ

いかがだったでしょうか。

ここまで日本の灯り「和風照明」を

4つの構成、全部で7つに分けて

歴史など解説してきました。

①灯りの始まりは炎(灯りの光源)

②行灯について(灯りの形状)

③灯籠について(灯りの形状)

④提灯について(灯りの形状)

⑤灯りに施す(灯りのデザイン)

⑥灯り込める(過去/歴史の想い)

⑦灯りの色(灯りの視覚的効果)

分けて考えることで、自分の好みが

探しやすいのではないでしょうか…

日常に和灯りを取り入れてみませんか?

\ 手作りの箱と最新照明を合わせた /