現代に残る行灯16選|どんな和風照明?特徴や種類を紹介!

こんにちは。灯り作家の「わひろ」です。

日本の昔ながらの和風照明「行灯」が

どのくらいの種類があるかご存知でしょうか。

名前は知っているけど、見た目がわからない

見た目は知っているけど、名前が出てこない

そんなことありますよね

こちらの記事では行灯のイメージ画と名前、特徴をご紹介します。

記事を参考に新しい発見や、疑問の解消に役立てて理想の行灯を手に入れてください。

灯り作家の視点で

行灯ごとの設置する場所のイメージも

よかったら参考にしてみてください。

置き方で名付けられた「行灯」

上の画像を左から

3つのシーンで分けました。

「床置き」「壁掛け」「天井吊るし」

床に置くから「床置き行灯」

壁に掛けるから「壁掛け行灯」

と呼ばれています。

実は行灯には

明確な作者が分からないため

この行灯は、こう使うなど定義がなく

名称も、決まっているわけではありません。

当時の人々が、

お互いに通じるように呼んだため(通称)

現代でもそのまま、伝わってきた

ということになります。

例えば…

食卓に置く「卓上行灯」

庭先に置く「庭先行灯」

○○だから「○○行灯」

というふうに現代でも、販売者が自由に名づけています。

用途の名前が入った「行灯」

これは少し紛らわしい名前の行灯です。

・置き行灯 →置くタイプの行灯

・手提げ行灯 →取手がついた行灯

・掛け行灯 →壁に掛ける行灯

・吊るし行灯 →天井に吊るす行灯

・釣り行灯 →天井に吊るす行灯

・筒型行灯 →筒状の行灯

これらの行灯は用途が名前につき

自然と呼ばれ浸透した名前?(通称)

と推測しています。

それではここからは、定義が少し見え

イメージがわいた「行灯」を

紹介していきます。

有明行灯(ありあけ)

黒や赤で塗られた立方体の形状

寝室のまくら元を灯し、

トイレに持ち運ぶ手提げ用の灯り。

箱の側面を三日月や満月に

切り抜いたデザインが施され

明るさを調整できる行灯。

夜明けしても、まだ空に残る月を

「有明の月」と言うのが由来。

満月から新月までのことを

指す意味から有明行灯といいます。

野外の満月、月見しながら眺める。

そんな使用イメージがわきました。

露地行灯(ろじ)

灯りの上部から下部に向かって

やや広がっていく四角い行灯。

茶の湯で、

夜に談話するときや、暁の茶事のとき

極寒の朝の夜明けを楽しむ茶事のことです

露地の腰掛に置く行灯です。

見た目が座敷行灯との違いが

イメージできずにいますが

・暁の茶事/・夜咄(よばなし)と

用途を指定していることが特徴的です。

本来は茶室での用途ですが和室や冬の野外で

使うイメージがわきました

座敷行灯(ざしき)

茶席でも用いる灯りで

座敷の照明に用いられた行灯。

角形が低くく小型の置き行灯

上部に取っ手が装着され

持ち運ぶことができます。

形状は露地と似ていますが

塗装されず木の木目を楽しめるのが

特徴だと思いました。

木の質感が活かされた印象で

和室、畳のある部屋にあいそうです。

路地・足元行灯(あしもと)

路地では、手燭、燈籠が基本の灯りですが

狭い路地は暗く歩きにくく、

広さによって灯籠の明りが届かない場合に

この行灯が足元・路地に置かれた。

そのような理由から

路地行灯(ろじあんどん)

足元行灯(あしもとあんどん)

2つの呼び名があります。

よく旅館の屋内や庭に置かれていて

縦長で下部に向かって広がり

美しい形状ですね。

旅館街の路地や庭、通路、廊下に

よく置かれているのをよく見ますね。

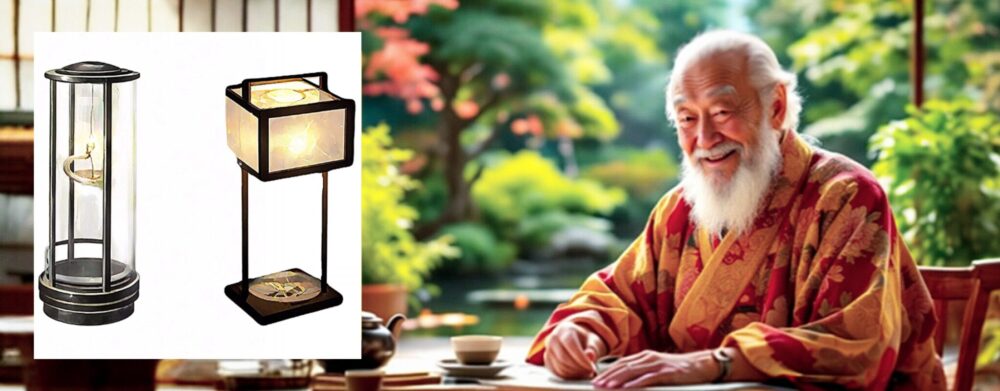

遠州行灯(えんしゅう)

遠州とは?茶人の小堀遠州

(徳川将軍家の茶道指南役)が

考案した行灯という説。

円周型の行灯だからという説もあります。

【向かって左】丸形の筒のような形状

二重の障子枠を回転させ光量の調整が可能。

土台部分に着火道具など、

収納ができる引き出しがついた行灯。

収納が備わっていることから寝室のイメージ

【向かって右】2本足の個性的な形

背面から火皿を交換できるつくりで

2本足にして和紙の箱部を空中に

上げることで真下の床を照らすことが可能

そこに着火剤など置いていた?と

この形状を作ったときに感じた感想です

あくまで説。としてですが

作者が唯一残っていました。

着火、調光のことも考えられている作りから

寝室や本を読む部屋に合いそうな作りだと

思いました。

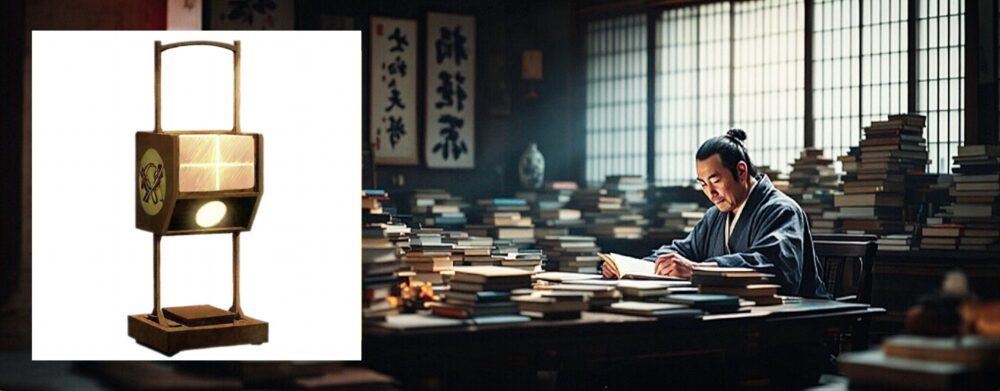

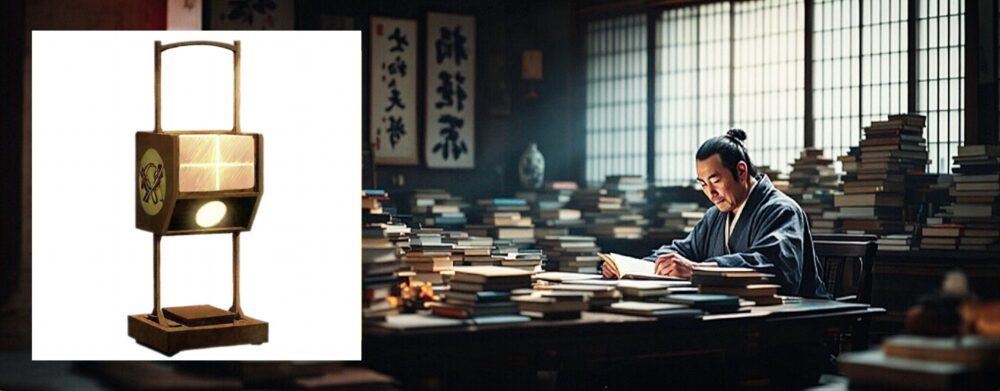

書見行灯(しょけん)

見た目、形状は遠州行灯に似ていて

障子の部分にガラスやレンズがはめてあり

調光が可能。

書物をみるのに適した構造になっています。

ガラスになっていることから

有明行灯よりも直接明るさが

感じられるものになっています。

この形状を見たときは

本を読む部屋、勉強する部屋で

使われていたイメージがわきました

角行灯(かく)

元祖行灯のイメージでシンプルな作り。

四つ足で角形の床置き行灯

天井は空洞になって

取手が箱内部に取り付けられ

天井が障子で閉じている場合もあります。

いつ誰が作ったのか?

不明ですが、内部のつくりが情報にないことやその構造に近年(明治以降)に開発されたのか?と確認したいところがありました。

上の画像の行灯を

実際に作っている中で感じました

行灯イベントでよく見る形状で

親しみやすいですね。

旅館内や和室の通路、廊下、玄関先など

幅広い場所に合うと思います。

角形行灯(かくがた)

黒や赤で塗られた大きめの置き行灯。

取手は付いていたり

付いていなかったりします。

箱の中に油皿がのせられる作りで

箱部分の下の土台に引き出しがついていて

火種をうつす道具などが収納できます。

江戸時代に実際使われていたものを

目の当たりにしましたが

持つところの真下に火皿(炎)があったため

持ち手の下の部分が熱くなって、焦げていました。

引き出し(土台)が備わって

しっかりとした作り。

寝室や、内職(手しごと)をする部屋に

設置した風景が浮かびます。

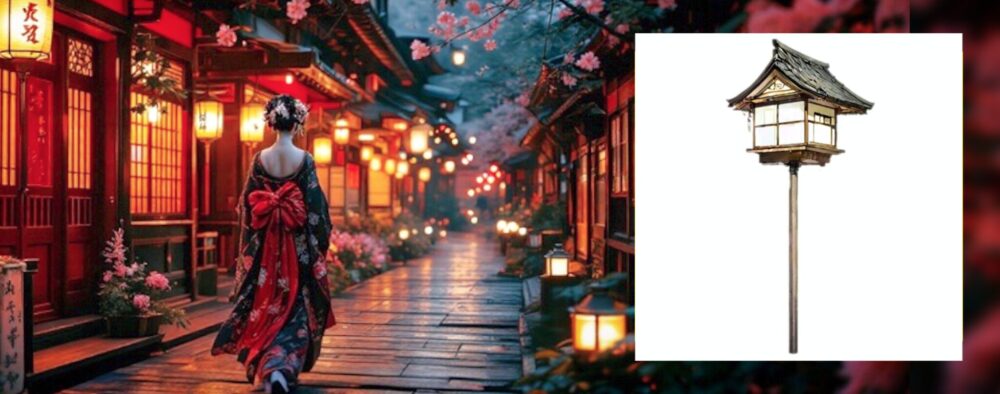

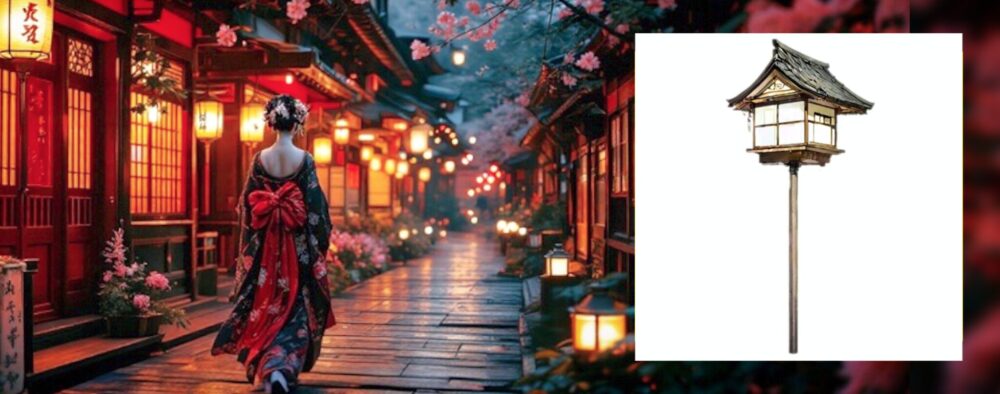

誰哉行灯(たそや)

吉原遊廓内に立てられていた

誰哉行灯も街灯の一種で、

遊郭内の各お店(遊女屋)の前に

並べられていました。

一本足の小鳥の小屋のような形状の行灯。

屋外での雨や風を想定して

屋根が備えられているのが特徴です

現代だと神社に似たのがありますが

そのほとんどが石で作られています。

神社のは灯籠とよばれます

当時の、誰哉行灯の屋根(天井)の作り

木造だと燃えてしまわないか?気になります。

屋外用や野外、

神社、竜宮城、遊郭にピッタリですね

たそや行灯の由来とは?

誰哉(たそや)とは

昔の言葉で「どなた」の意味。

江戸の夜は

通りすがりの人の顔が暗くて見分けられず

あなたはどなた?と尋ねていたそう。

このような2つの由来がありました。

①呼びかたから変化した説

・黄昏(たそがれ)を古くは「たそかれ」

・人のさまが見分け難いことを

「たそかれは=誰そ彼は」

2つのことから「たそがれ」と言われ

誰哉(たそや)行灯と呼ばれるようになった説。

②遊女のとある物語から呼ばれた説

ある時、西田屋の「たそや」という遊女が

帰り道に闇討ちの会い、亡くなります。

暗かったことで痛ましい事件が起きたと考え

以降、夕暮れに灯りをともすようになり

「たそがれ」の夕暮れに点灯する事から

誰哉(たそや)行灯と呼ばれるようになった説。

皆さんはどちらだと思いますか?

辻行灯(辻)

辻行灯は辻におかれた灯りで、

店先に置かれた行灯の

上部に屋根がついた形状。

ランプが普及された明治中期ころから

まったく姿を見せなくなったそうです。

辻とは、十字路をさし

辻番とは、

江戸の武家屋敷周辺に置かれた警備隊。

辻番所はその詰所(宿泊できる所)

その前の道に設置されていた行灯。

現代の街灯に、似ていて

防犯効果があったとされています。

吉原遊郭(よしわらゆうかく)にあった

誰哉(たそや)行灯も一種の街灯でした。

路上、建物(土地の)などの

入り口のイメージがわきます

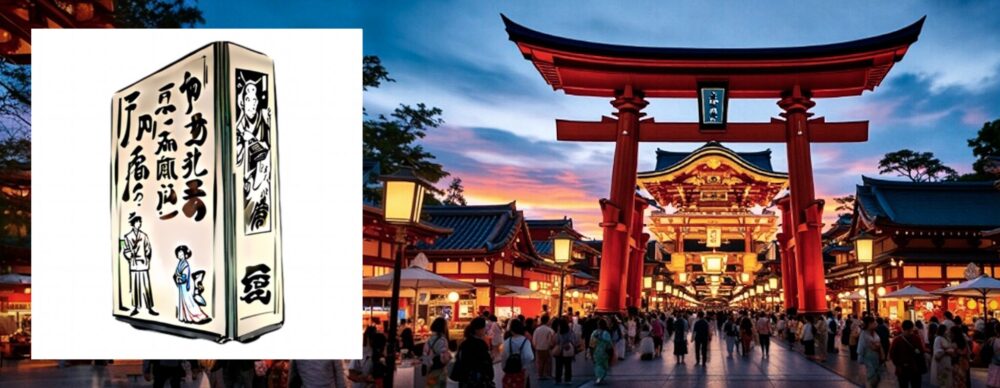

店先行灯(みせさき)

店先や店の入口に置かれた

大型の行灯で、瓦の屋根が

ついたものもあります。

絵や文字を書いて、

看板や広告の役割がありました。

現代では紫や赤、青などに点灯し

プラスチック製の看板。

お酒を提供する

飲み屋やスナックの入口などに

設置されているのを目にしますね。

店先行灯と同じ用途?

もしかしたら進化して現在の形(スナックの看板)になったのかも知れません。

広告の用途が備わっていて、

飲食店や建物や土地の入り口に

設置されているイメージ。

地口行灯(じぐち)

江戸時代の祭礼のときに飾られる。

行灯に絵や文字をかいて楽しむ灯り。

現在も、祭りや行事

店舗にかざる風習が残っていて

絵をえがく技術も伝承されています。

地口とは

ことわざなどをだじゃれにした一種で

よく知られた言葉をもじって

違った意味に読み替えて楽しむ言葉遊び。

例えば…このような遊び

美味かった(うまかった、おいしかった)

▶︎馬買った(うまかった)

▶︎大石買った(おいしかった)

江戸時代から現代まで

稲荷神社の2月の最初の午の日、

祭礼に合わせて飾る慣習があります。

お祭りの提灯の代わりや壁掛け

でみせで賑わいの印象が強いです。

八間行灯(はちけん)

釣り行灯(吊るす行灯の総称)

八けんは、

その八の方角を照らすという意味。

(東・西・南・北・北東・北西・南東・南西)

八方行灯とも呼ばれた

用途は大型の天井から吊り下げる行灯で蕎麦屋、湯屋(浴場のある建物)など人がたくさん集まるところで使われていました。

近年でも少し古いお家では

和室や部屋のド真ん中に、

丸い蛍光灯を使った照明がありますね。

和室や寝室、飲食店、銭湯など

広く使われたイメージがあります。

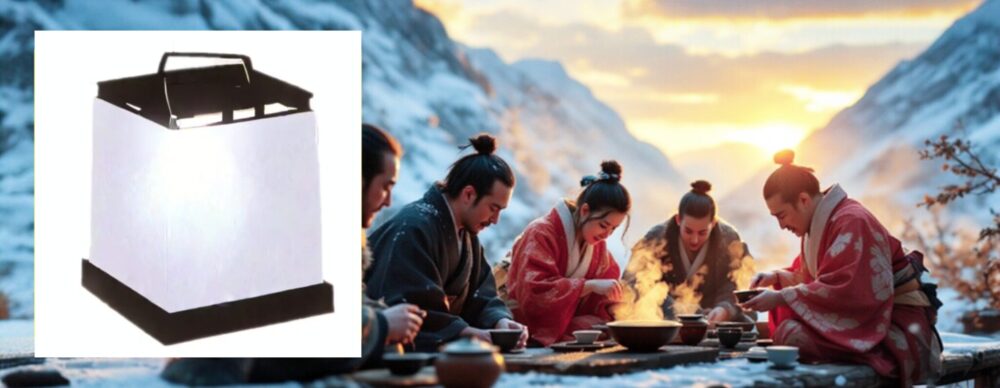

火の見/土蔵行灯

他にも

火の見(ひのみ)行灯

(筒状の手提げ構造のようです)

鉄網製の土蔵(どぞう)行灯

(鉄製の手提げ用の構造)

←イメージ画像を用意しました。

この二つの行灯は、

不明な点が多くイメージできませんでした

分かり次第更新します。

まとめ

平和な江戸時代で、急速に行灯が普及し

たくさんの種類が登場しますが

そのほとんどの行灯は

制作者が不明確なまま現代に届きました。

現代では◯◯行灯のように、

販売者が自由に名前をいれる事ができます。

制作した灯りに名前を付けるのは苦労しますが無限に広がる行灯の世界を表現しています。

手作りのオリジナル行灯のご注文はこちら