行灯のデザイン装飾「天然木」を施したオリジナルの和風照明18選

はじめまして灯り作家「わひろ」です

和の趣を感じる「天然木」を施した

行灯を集めました。

木の質感や木目の美しさを

活かしたデザインは、灯りとともに

空間に温もりを与えます。

こちらの記事では、

行灯に施した個性的なデザインを紹介。

光と影が生み出す癒しの空間演出とは?

和モダンなインテリアの参考に、

理想のデザインを見つけてください。

障子戸/格子戸

自宅の障子戸(しょうじど)や、近所の格子戸(こうしど)を参考に組んでみました。規則的に並んだ縦の棒に、自由に横の棒(横桟よこざん)を組み合わせると、さまざまな風景を作り出すことができます。

格子状の扉は飛鳥時代、

奈良県の法隆寺金堂(世界遺産)の

板戸(いたど)という建具(木の扉)が

始まりとされています。

江戸の建具師の組子細工によって

扉に美しい装飾が施されました。

現代の街並みにも残されています。

組むときの「縦の棒」と「よこの棒」の

細さや本数で名前を変えています。

京の格子戸/都の横格子

京の格子戸(きょうのこうしど)

直感的に「京」というだけの印象で

桧(ひのき)を組み合わせ

キレイな一枚板の格子を表現しました。

美しく配列された繊細な格子には

風を通し、物を通さず。

古くから悪いものを除ける

縁起の良い文様とされています。

都の横格子(みやこのよこごうし)

6本格子を横にあしらった、デザイン

「6」は調和を表す数字。

そして横に伸びる格子には、

辺りの空間を広くみせます。

この作品は、直感で配列したデザイン

完成してみれば、上品な雰囲気で

ふと「都」という言葉が浮かびました

左が「京の格子戸」

右が「都の横格子」

と言います。

狐窓/木連格子

狐窓(きつねまど)

お寺などの屋根の下に設けられた窓

正方形に組まれた枡(マス)状の窓を

狐窓と呼ぶようです。

その名前と配列をみて

子を育てる狐の姿を想像し組み上げました

強固に配列された

枡状の格子が美しいです。

木連格子(きつれこうし)

お寺などの屋根の下に設けられた窓。

その意味を調べると…

木連/狐格子きつねごうし」とも呼ばれ

木が連なったという意味がなまって

(きつれ▶︎きつね)と呼ばれた説があります。

このような木を連れるという意味をそのまま

木材の配列に表現しました。

木が連なる格子はどちらか

お分かりになりますでしょうか。

左が「狐窓」

右が「木連格子」

と言います。

交わる道縁/川縁

交わる道縁(まじわる みちえにし)

作家一年目。木材を使った2つ目の作品。

道と川の繋がりを表現しました。

人々や生物にとっての道(川)は

「繋がり」と「繁栄」の象徴

交差する縁にそんな願いを込める作品です。

交わる川縁(まじわる かわえにし)

作家一年目。木材を使った3つ目の作品。

川の繋がりを表現しました。

はじまりは何となく木材を3本縦に置き

繋げるように横に木材を配列。

直感を発揮した作品の1つです。

完成してから作品の意味を考えました。

どちらが川でどちらが道に見えますか?

左が「川縁」

右が「道縁」

と言います。

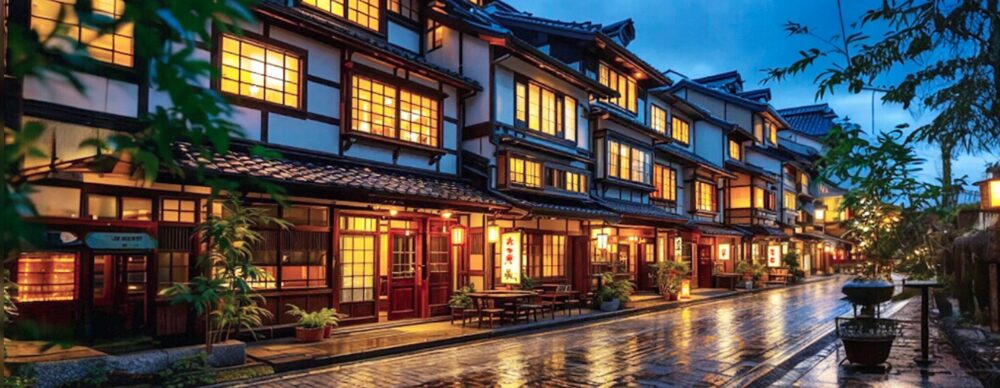

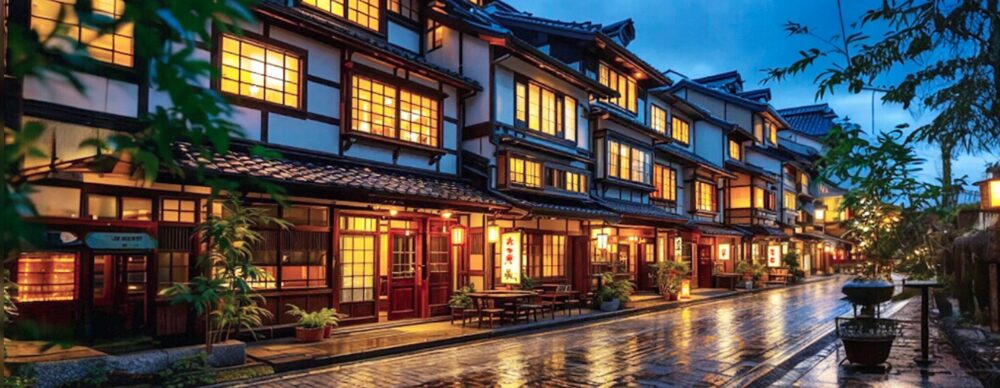

箱根旅の屋/宿の窓

箱根旅の屋(はこねたびのおく)

コロナ禍の時に、ドライブした夜の箱根。

旅館の窓からもれる賑やかな灯りが美しく

「泊まりたい、行きたい」

そんな想いを灯影しました。

ワクワクするノスタルジックな雰囲気

旅館に行った気持ちになるデザインです。

箱根宿の窓(はこねやどのまど)

コロナ禍の時に、ドライブした夜の箱根。

宿の窓からもれる落ち着く灯り。

素朴さが安心できる「民宿」を表現しました

見たものをデザインとして

形にすることを学んだ作品です。

それだけ行きたかった事を実感しました。

左が「箱根旅の屋」

右が「箱根宿の屋」

と言います。

風車 かざぐるま/ふうしゃ

風車(かざぐるま)

中国から平安時代に渡来して

子供の遊び道具になった、かざぐるま

江戸時代を映したドラマで

子供が風車で遊ぶイメージがあります。

風車(ふうしゃ)

エジプト紀元前3600年。

風を動力に他の力に変える風車。

このデザインの灯りがあると

気持ちいい風が家中に流れ

気分が晴れそうです。

この作品のはじまりは、

友人が卍を描こうとして

それを風車と解釈してリメイク

「ふうしゃ」はどっしりと佇み

「かざぐるま」は持ち運びやすく。

そんな違いを表現してみました。

左「ふうしゃ」は風を電力に変え

右「かざぐるま」は風を楽しみにかえます。

変化をしたい時に取り入れてはいかがでしょう

月への階段/朧と霞

月への階段(つきへの かいだん)

地元でみた、海に浮かぶ満月。

波に映る朧げな月光をみて

「月への階段」を想い出しました。

この階段は、月に向かい一段ずつ登る姿に

「叶う希望」と「気分上昇」の

願いが込められています。

朧と霞(おぼろとかすみ)

朧は、夜の霧(きり)

霞は、秋の霧(きり)

自然現象を木材の影で表現しました。

このデザインのはじまりは、

雲をイメージして配列し霞文様に出会い

参考にしました。

霞文様には古くから「永遠」の願いが

込められています。

「霞」と「月への階段」どちらか分かりますか?

場所と木の太さで違いを作ってみました。

左が「朧と霞」

右が「月への階段」

と言います。

部屋繋ぎ/空間繋ぎ

部屋繋ぎ(へやつなぎ)

木材を迷路のような廊下に見立て

部屋を繋いでいく様子。

平安時代の寝殿造(しんでんづくり)を

表現しました。

色々な形の部屋ごとには

想い出が繋がっています。

空間繋ぎ(くうかんつなぎ)

よく行く静岡県の旅館に備えられた

和風な仕切りのデザインを

そのまま、まるっと参考にしました。

部屋繋ぎと似て、空間を繋いでいく。

そんな印象から名前をつけました

どちらが部屋を繋ぐ廊下で、

どちらが空間を区切る様子か

分かりますでしょうか。

左が「部屋繋ぎ」

右が「空間繋ぎ」

と言います。

竹格子

竹格子(たけこうし)

水墨画で描かれた竹を見て閃きました。

太い木材で「節/茎(稈(カン))」を作り

細い木材で「節目」を交互において

堅牢な竹の城門を表現しました。

竹の「頑丈さ」と力強く伸びる姿に「向上」

また竹の花言葉には

「無事」「長寿」があり参考にして

デザインを組んでみました。

白透きの港

白透きの港(しらすきのみなと)

格子窓を民家にみたて、

6本の格子で堤防を構築。

その先に透きとおる白い世界と

静かな港をアシンメトリーに表現。

静岡県〜熱海の海をみて

この場所の江戸時代は

どうなっていたんだろう…

想像をそのままデザインしました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

直感でデザインした作品や

日常の風景をヒントにした作品を

天然木だけをつかって表現しました。

新しいデザインを見つけた時は

更新していきます。

今回ご紹介したデザインを

灯り箱に灯影しませんか?

\ 和モダン空間を手軽につくる /